~MRI検査の医療事故を防ぐために知っておくべきこと~

講師:日立製作所 ヘルスケア 鈴木氏

5月25日に院内勉強会を行いました。今回の勉強会は移乗介助と歩行介助に関して、理学療法士の濱野祭さんに発表してもらいました。

5月25日に院内勉強会を行いました。今回の勉強会は移乗介助と歩行介助に関して、理学療法士の濱野祭さんに発表してもらいました。

テーマは・・・

この5つのテーマにそって行いました。

講義を行うことで、様々な部署のスタッフが移乗・歩行介助のポイントを確認することが出来たのではないでしょうか。安全な移乗・歩行介助を身につけることで、患者様は安心して生活を送ることが出来ます。

また介助方法での困りごとなど、リハビリスタッフに解決できることがあればお声かけ下さい。チーム医療として精一杯を尽くしたいと思います。

地域包括ケアシステムってなんだろう

9月23日(金曜日)院内勉強会がありました。

在宅療養推進チーム… 地域連携相談室 より

地域包括ケアシステムの勉強会がありました。

当院でも地域包括ケアシステムへの取り組みを行っています。 リハビリ病床として地域包括ケア病床12床、回復期リハビリテーション病床55床があります。

在宅復帰に向けてのリハビリの取り組みとして前院からの連携、チームケア、情報収集共有を徹底しています。

川崎区在宅療養調整医師である当院長も地域に対する取り組みを行っています。 川崎区在宅療養推進協議会にて川崎「医療・介護公開セミナー」顔の見える関係会議・ワークショップを開催しております。

次回は10月20日木曜日にライフコミューン川崎で行います。

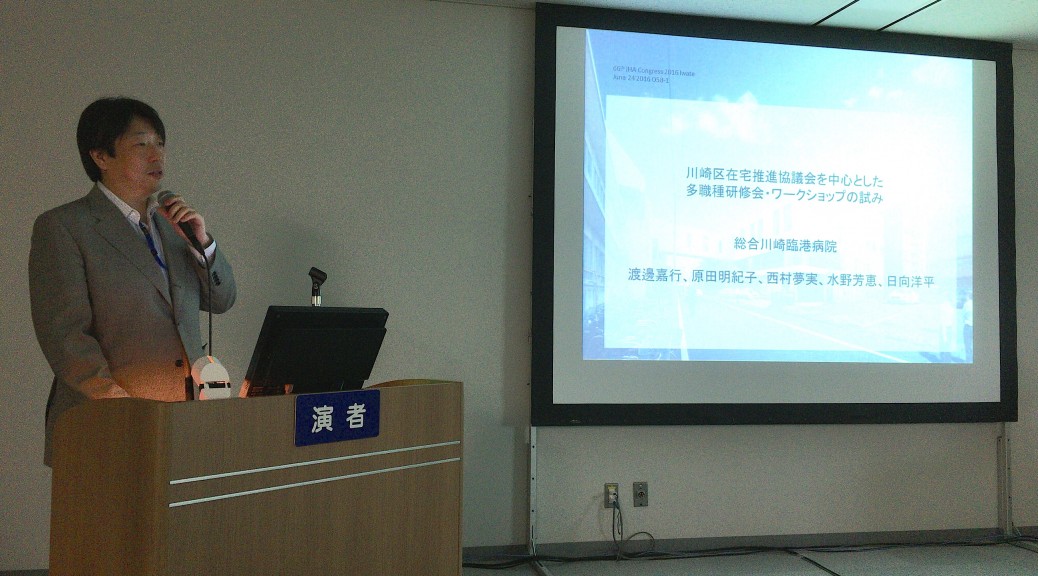

6月23・24日に盛岡にて開催された第66回日本病院学会に、当院より一般口演として登壇いたしました。

口演内容は以下の通りです。

「川崎区在宅療養推進協議会を中心とした多職種研修会・ワークショップの試み」

院長 渡邊嘉行

地域連携相談室 原田明紀子、西村夢美、水野芳恵、日向洋平

【目的】

川崎市川崎区は2014年より、川崎市医師会を中心とし、川崎区医師会、川崎区医院、川崎区クリニック、川崎区病院、川崎区訪問看護ステーション連絡会、川崎区介護支援専門員連絡会、川崎区歯科医師会、川崎区薬剤師会、地域包括支援センター、区保険福祉センターと連携しながら、「行き届いた医療・介護サービスのある最幸の街づくり」へ向け、多職種連携会議を密に行い医療・介護従事者の互いの業務への理解を深め、活発な意見交換を行ってきたが、地域住民を含めた十分な活動には至っていない。我々は単なる勉強会ではなく、顔と顔の見える関係づくりに加え、より実践的なオープンワークショップを行うことを企画した。

【方法】

地域包括ケアを目的とした在宅医療推進のための多職種勉強会として、また地域の方々と一緒に意見交換・体験学習・ロールプレイが可能なワークショップとして「川崎区在宅療養推進協議会が地域住民の方々と一緒に開催する実際に体験できる多職種連携在宅療養ワークショップ」を複数回企画した。ワークショップには多職種の代表者が事前に決めた事例を基本に、様々な角度から意見交換を行ない、会場には医療機器も持ち込み、その場で実践する体験型ワークショップ(住民参加)を開催した。

【結果】

ワークショップでは、地域の特製を活かしたアイデアや意見が多く出され、ズウみんカラも質問が出るなど、実のあるワークショップを開催することが出来た。

【考察】

地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築は極めて重要である。構築成功の鍵は、地域の自主性や主体性に基づくことはもちろんのこと、地域の特製を十分加味した検討を行ない、作り上げていくことが重要だと思われた。

「Webを中核としたユーザー体験による病院ブランドの育成」

院長室 事業企画担当 中村崇

近年、一般企業のほとんどが競合他社の商品・サービスとの機能的な差別化ができずに苦戦している中、Appleやスターバックスのように「情緒的な差別化=ブランディング」を積極的に行っている企業が成功を収めている。

国の政策に従っている以上、競合となる他の病院との機能的な差別化は難しく、医療機関においてもブランディング戦略は有効な方法論であると考えられる。

そこで、WebサイトのリニューアルとFacebookページの運営を中心としたブランディング戦略を企画立案を行った。

まずWebサイトのリニューアルにあたり、単に機能面に関する情報を羅列するのではなく、ブランドコンセプトに沿った形で各部門で行っている業務内容を再定義し、メッセージの統一化を図った。

また、ブランドとは言葉として定義しただけで終わりではなく、サービスの質、空間、スタッフ、接客態度など「全てのユーザーとの接点=ブランド体験」が商品・サービスの印象を形成する要因となり得る。

特に病院においては、接客業と同様に対面サービスであるにも関わらず、患者の立場になって考えるという視点の欠如が見られる。

そこで、Facebookページ運営や院内プロジェクトの実施における日々の会議でのファシリテーションを通じて、ブランドコンセプトや患者視点の理解浸透を図った。また、Facebookページでは日々の活動内容や日常で活用できるような医療に関する豆知識などを発信することで、具体的な活動からブランドコンセプトが伝わるような記事作成を行っている。

その結果、自発的な患者視点の気遣いが行われるようになった。また、これまで「病院だから」という既成概念に縛られて出なかったような自由なアイデアが出てくるようになり、スタッフのモチベーション向上にも繋がった。

皆さんこんにちは!NST委員会です☆彡

当院では栄養サポートチーム(NST)が稼働しております。

NSTのご紹介は当院ホームページ内にありますので、ご興味がある方はぜひのぞいてみてくださいね!

http://rinko.or.jp/about/meal/

先日5月28日にNSTメンバーの薬剤師と理学療法士が日本静脈経腸栄養学会首都圏支部会で発表しました。

薬剤師は「NSTにより薬剤性パーキンソニズムを評価・改善した1症例」という題で、NSTラウンドで発見した薬の副作用によるパーキンソン様症状へ対応した症例の発表を行いました。

理学療法士はシンポジニストとして「NST活動におけるリハビリ職と栄養科の関わりについて」という題で発表を行いました。セラピストと栄養士、以前は関わることがあまり多くありませんでしたが、NSTを1つのきっかけとして良い関係性を作り上げることができました。理学療法士さんは今年で4年目。初めての学会発表ということで緊張していたみたいです(^^)

お二人とも、準備も発表もお疲れ様でした!!

【演題名】褥瘡の基本から学ぶ

【講 師】(株)モルテン 鈴木 進也氏

【内 容】

◇身体にかかる圧の影響と対策

・体圧分散式マットレス

・ポジショニング(体位保持、体位交換)

・背抜き、圧抜き

◇圧が身体に及ぼす影響

◇圧への対策

フェイスブックページにも掲載しています。

| https://www.facebook.com/KawasakiRinko |

12月24日(木)『院内感染防止対策「手洗いチェックの実施と標準予防策につて」』をテーマに勉強会を行いました。

【演題名】院内感染防止対策

「手洗いチェックの実施と標準予防策につて」

(ノロ・インフル・結核・MERS・食中毒)

【講 師】製薬会社 企業様

【内 容】

◆感染対策の基本(感染経路の遮断)

◇感染対策の基本

◇標準予防措置策

◇感染経路別予防措置策

◇感染の危険性と処置法

◇滅菌・消毒・洗浄の概念

◇消毒の3要素

◇消毒薬の抗微生物スペクトルと適用対象

◆生体消毒

◇手指消毒

◇一般手指消毒法

◇手術時手指消毒法

◇皮膚消毒

◇粘膜消毒

◆医療器材・排泄物・環境消毒

◇医療器材・医療用具の消毒

◇排泄物(便器・尿器)の消毒

◇環境消毒

総合川崎臨港病院フェイスブックページにも掲載しています。

https://www.facebook.com/KawasakiRinko?ref=stream&fref=nf#!/KawasakiRinko/posts/578179535664226

11月26日(木)『臨港病院のNST ~栄養サポートチームの紹介~』をテーマに勉強会を行いました。

【講 師】臨港病院 栄養サポートチーム

【内 容】

◇NSTとは?

Nutrition Support Team 「栄養サポートチーム」

◇臨港病院のNST発足

◇NST 活動の3本柱

◇適切な栄養管理ができないと・・・

◇NSTのメリット

◇NST加算とは?

◇どんな人を対象とするのか?

◇NSTメンバーの構成と役割

◇各部署の役割

◇臨港病院のNST活動

◇VE(嚥下内視鏡検査)とVF(嚥下造影検査)

◇病棟ラウンド

◇食形態一覧

◇NST介入時に使用できる補助食品

◇症例紹介

◇まとめ

フェイスブックページにも掲載しています。

https://www.facebook.com/KawasakiRinko?ref=stream&fref=nf#!/KawasakiRinko/posts/567697403379106